Warum sich Klimaaktivist*innen und Klima-skeptiker*innen gegenseitig vorwerfen, nur aus Eigennutz zu handeln

“Die Bremser und Relativierer beim Klimaschutz wollen alle immer nur das Eine, nämlich Geld, Macht, Einfluss!” Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man die Vorwürfe liest, die die Klimaaktivist*innen gegen diese erheben. Journalist*innen, Denkfabriken, Wissenschaftler*Innen, Politiker*Innen, die beim Klimaschutz bremsen und relativieren, seien nur die Handlanger der Fossilenergieindustrie, der Fleischindustrie, der Auto- und Luftfahrtgesellschaften, und anderer Wirtschaftszweige, die beim Klimaschutz Einbussen befürchten müssen.

Die US-amerikanische Journalistin Emily Atkin hat diesen Vorwürfen und Verflechtungen ihren Blog Heated gewidmet:

“The majority of the blame for the climate emergency lies at the foot of the greedy; the cowardly; the power-hungry; the apathetic. And that’s why I created this newsletter: to expose and explain the forces behind past and present inaction on the most existential threat of our time.”

Emily Atkin / Heated

In den sozialen Medien ist die “Exposition”, die Entlarvung der “habgierigen und machthungrigen Kräfte” mittlerweile zu einem Reflex geworden: unter den Geldgebern von Denkfabriken und Wissenschaftler*innen, bei den Mandaten von Politiker*innen, und Anzeigen in Online- und Print-Medien findet sich fast immer ein Energieunternehmen, ein Autohersteller o.ä. . Und schon ist die Verbindung hergestellt: der Politiker oder die Denkfabrik vertritt ihre Position nur und ausschliesslich, weil sie oder er Geld und/oder Einfluss dafür bekommt.

Das ist nicht falsch. Oreskes und Coneway haben in ihrem Buch Merchants of Doubt den organisierten Kampf gegen den Klimaschutz offengelegt. Und die Shell AG hat entgegen früherer Versprechen kürzlich verkündet, die Investionen in die Öl- und Gasproduktion auszubauen statt zurückzufahren, vermutlich auf Druck von Grossaktionären.

Aber sind diese Vorwürfe die ganze Wahrheit?

In den Nuller-Jahren war das symmetrische Gegenargument weit verbreitet: “Die Klimawissenschaftler*innen reden die Klimaerwärmung herbei, damit sie Aufmerksamkeit, gut bezahlte Jobs und Forschungsgelder bekommen; Klimaaktivist*innen beschwören den Klimakollaps, damit Spenden für ihre NGOs etc. fliessen.” So die Vorwürfe der sogenannten Klimaskeptiker nach der Jahrhundertwende.

Die eine Seite wirft der anderen vor, dass sie nicht ihre eigentlichen Anliegen vertritt, sondern dass sie jeweils nur aus Eigeninteresse handelt: die Klimaskeptiker*innen und Klimaschutzbremser*innen, weil sie von einer Fossilenergie-Lobby bezahlt und kontrolliert werden; die Klimaforscher*innen und -aktivist*innen, weil sie Jobs, Forschung, Konferenzen etc. gesponsert bekommen und politisch Einfluss nehmen können.

Woher kommt diese Unterstellung, dass das, was der politische Gegner sagt und tut, nicht der Sache wegen geschieht, sondern sich reiner Eigennutz dahinter verbirgt?

Ein wesentlicher Ursprung dieser Sicht auf die Motivation und letztlich Natur des Menschen liegt m. E. in der genzentrierten und spieltheoretischen Formulierung der Evolutionstheorie in den 1970er Jahren. Unter dem Titel The Selfish Gene veröffentlichte der Evolutionsbiologe Richard Dawkins 1976 ein Buch, das diese neue Sicht der Evolution populärwissenschaftlich aufbereitete und radikalisierte.

“My purpose is to examine the biology of selfishness and altruism.”

Bereits Darwin trieb die Frage um, wie es kommt, dass Lebewesen kooperieren und sich einzelne sogar für die Gruppe altruistisch opfern, wo doch die egoistischen Individuen viel eher überleben und sich vermehren:

„Es ist äusserst zweifelhaft, ob die Nachkommen der sympathischeren und wohlwollenderen Eltern oder derjenigen, welche ihren Kameraden am treuesten waren, in einer grösseren Anzahl aufgezogen wurden als die Kinder selbstsüchtiger und verrätherischer Eltern desselben Stammes. Wer bereit war, sein Leben eher zu opfern als seine Kameraden zu verrathen, … der wird oft keine Nachkommen hinterlassen, seine edle Natur zu vererben.“

Charles Darwin: Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl

Die Zweifel an der sogenannten Gruppenselektion wurden mit der Zeit immer stärker und in den 1960er Jahren durch die Theorie der Verwandtenselektion abgelöst. Diese Theorie von Maynard Smith und Hamilton argumentiert, dass verwandte Organismen viele Gene teilen und durch kooperatives und selbstloses Verhalten das Überleben und die Vermehrung dieser Gene sichern.

Dawkins formulierte daraufhin die These, dass wir biologische Maschinen sind, die durch Gene geschaffen wurden. Erfolgreiche Gene zeichnen sich durch einen “skupellosen Egoismus” aus, der im egoistischen Verhalten des Individuums zum Ausdruck kommen sollte.

Es gibt jedoch, wie wir sehen werden, besondere Umstände, unter denen ein Gen seine eigenen egoistischen Ziele am besten dadurch erreichen kann, daß es einen begrenzten Altruismus auf der Stufe der Individuen fördert.”

Richard Dawkins

Randolph Nesse, Professor für Evolutioniäre Psychiatrie, findet in Dawkins’ Buch neue Antworten auf die alte Frage: Sind wir Menschen von Natur aus gut oder böse?

“Answer: we are evil, or at least unredeemably selfish. If we are fundamentally selfish, then what explains altruism? Answer: tendencies to help others exist only if they help our genes, so helping behavior is therefore actually selfish, and true altruism is impossible or at least unnatural.”

Randolph Nesse

Greed is good!

In der wenige Jahre später erfolgenden neoliberalen Wende in der Realpolitik (UK Thatcher 1979, USA Reagan 1980) verbinden sich diese evolutionstheoretischen Ideen mit den wirtschaftspolitischen Konzepten von Friedrich Hayek und Milton Friedman.

Eine Mission von Thatcher und Reagan war es, den Staat und seine – ihrer Meinung nach – überbordenden Institutionen zu beschneiden und zurückzudrängen, damit das Individuum zur wirtschaftlichen Entfaltung kommen kann.

Die Evolutionstheorie lieferte eine wichtige wissenschaftliche Legitimation für diese Politik:

“It is straightforward to observe that Dawkins’s biological agents seem comparable to the individuals deemed to populate capitalism: ‘Each gene is seen as pursuing its own self-interested agenda against the background of the other genes in the gene pool.’ As in noncooperative game theory, every individual maximizes gain of a scarce fungible resource in competition with other like actors without constraint.”

Amadae, S. 253 f.

Wenn es tatsächlich genetischer Egoismus ist, sei es in offener oder verdeckter Form, der die Welt am Laufen hält, warum ihn nicht nutzbar machen? Solange man den Eigennutz auf die wirtschaftliche Sphäre einhegen kann, um Innovation, Entrepreneurship, Risikokapital etc. zu befördern, ist dies umso besser für alle.

Es brauchte nicht lange, bis Dawkins’ Ideen von Hollywood aufgegriffen wurden. In seinem Film Wall Street von 1987 lässt Oliver Stone den Spekulanten Gordon Gekko offen Habsucht zelebrieren: “Greed, for lack of a better word, is good,” mit deutlichen rhetorischen Anleihen an der Evolutionstheorie:

Gekko hebt die politische und soziale Funktion der Habsucht hervor. Er sei kein Zerstörer, sondern ein Befreier von Unternehmen. Habgier kann sogar das schlecht funktionierende Unternehmen namens USA retten. Aber Gekko ist vor allem ein zynischer Finanzmarkt-Hai, der vor keiner Lüge zurückschreckt und selbst seine engsten Mitarbeiter hintergeht, um seine Geschäftsinteressen durchzusetzen. Schliesslich wird er am Ende des Films im Gefängnis landen, um die Hollywood-Moral aufrecht zu erhalten.

In den 1990er-Jahren sind die Lehren aus Evolutions- und Spieltheorie endgültig in der Mitte der nordamerikanischen Gesellschaft angekommen. Joey von den Friends hat sie bereits verinnerlicht:

Joey belehrt hier Phoebe, dass selbst ihre vordergründig sehr altruistische Tat, die Kinder für ihren Bruder und dessen Frau auszutragen, auf Eigennutz zurückzuführen sei, und dass dies für schlichtweg alle Handlungen gilt: “There is NO unselfish good deed.” Aus “Habsucht ist gut” wird hier: Eigennutz ist unausweichlich! Es ist unser ureigenstes Motiv, selbst für unsere “guten Taten”, ob wir wollen oder nicht.

Damit wurde der Egoismus als treibendes Motiv legitimiert und die Todsünde Habgier rehabilitiert. Was wir machen, machen wir aus Eigennutz. Warum also nicht dazu stehen? Im Jahr 2002 lancierte die Elektronikhandelskette Saturn den Werbeslogan “Geiz ist geil” und wenige Jahre später forderte der Fussballtrainer Jürgen Klopp seine Spieler auf, gierig zu sein.

Mehr noch, Egoismus wurde zum einzigen anerkannten Motiv: Alles, was ein Mensch macht, macht er aus Eigennutz – egal, was sie oder er vorgibt; egal, was die Person selbst glaubt, warum sie etwas tut. Damit schliesst sich der Kreis zu den Vorwürfen und Unterstellungen, die Klimaaktivisten und Klimaskeptiker und Klimaschutzbremser einander machen – mit dem Zusatz, dass die Unterstellung nur für die jeweils andere Seite gilt.

Im Grund also egoistisch? Oder doch gut?

Ist der Mensch also im Grunde seines Wesens tatsächlich egoistisch? Oder ist er “Im Grunde gut”, wie der niederländische Autor Rutger Bregman in seinem vielbeachteten gleichnamigen Buch von 2021 postuliert?

Für beide Behauptungen lassen sich gute, nachvollziehbare Argumente finden. Problematisch ist jedoch nicht die Antwort (“egoistisch oder gut?”), sondern die Frage nach der eigentlichen Natur oder nach der Essenz des Menschen.

Die Rede vom Grund des Menschen, seines Wesens oder früher seiner Seele charakterisiert der Philosoph Livingstone Smith in seiner Rezension von Bregmans Buch als “folk essentialism” or “psychological essentialism”. Der Begriff „Essenz“ bedeutet hier, dass Dinge eine tiefe, unveränderliche Natur haben, die sie zu dem macht, was sie sind, und die kausal für ihre Eigenschaften verantwortlich ist.

“Psychologists and cognitive anthropologists argue that we have a powerful disposition to think about living things – including human beings – in an essentialist way. In the past, the human essence was often imagined to reside in the depths of the human soul. In today’s secular societies, it is imagined to reside in the depths of the human genome. But genetic essentialism is every bit as false as soul essentialism.”

David Livingstone Smith

Kultur spielt bei Bregman nur eine sekundäre Rolle. Sei es als “dünner Firnis der Zivilisation” (aka “veneer theory“), der unsere schlechte, egoistische Natur überdeckt, oder als schlechte Gesellschaft, die unser gutes Wesen verdirbt, wie Bregman behauptet. Dagegen ist es laut Livingstone Smith gerade unsere Fähigkeit, Kultur zu nutzen, um unsere sogenannte menschliche Natur zu bearbeiten (“engineer”): “We are to a great extent the architects of our own nature.” Unser evolutionäres Erbe als ultrasoziale Primaten legt uns Grenzen auf, die wir als kulturelle Akteure zu modellieren und zu überwinden vermögen.

Auch die Philosophin Maria Kronfeldner argumentiert in ihrem Buch “What’s Left of Human Nature” für eine post-essentialistische, pluralistische und interaktive Auffassung der menschlichen Natur:

“It is interactive since, first, nature and culture interact at the developmental, epigenetic, and evolutionary levels and, second, since humans repeatedly create parts of their nature via classificatory and explanatory looping effects.”

Maria Kronfeldner

Die Gen-basierten Determinismen und Reduktionismen – und jeglichen Essentialismus, der auf diesen beruht – erklärt Kronfeldner für mausetot infolge des interaktionistischen Konsenses, “the ultimate core of the developmentalist challenge” (S. 69). „Natur,“ so stellt Kronfeldner fest, „im Sinne von Wesen ist ein Trugbild aus einer veralteten biologischen Ontologie – im besten Fall noch eine Redeweise, die keine Fundierung in einer wissenschaftlichen Ontologie hat.“ (58)

Warum Widerstand gegen Klimaschutz?

Wenn also die Bremser und Relativierer nicht inhärent eigennützige, selbstsüchtige Menschen sind, woher rührt dann ihr Widerstand gegen den Klimaschutz? Haben sie “wirkliche Gründe”, die sie dazu motivieren?

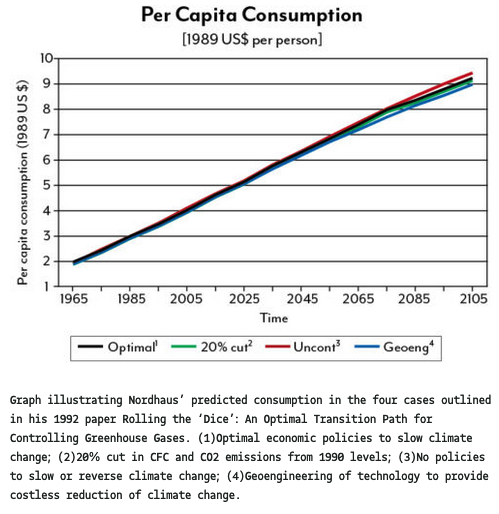

Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich nochmals in die 1970er Jahre zurückgehen. Damals führte der Wirtschaftswissenschaftler William Nordhaus als einer der Ersten seines Faches, die Kosten-Nutzen-Analyse in die Klimadebatte ein. Er rechnete die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Klimaerwärmung gegen den Nutzen von weiterem Verbrauch von fossilen Brennstoffen auf. Dazu entwickelte er ein sogenanntes Integrated Assessment Modell (IAM), das ein Klimamodell mit einem Modell für Wirtschaftswachstum kombiniert. Das Ziel des IAM ist, die sozialen Kosten von Kohlenstoff (social cost of carbon (SCC)) zu berechnen:

The SCC is a measure of the discounted cost of future damages … associated with carbon emissions in the present, meaning that, in theory at least, it is the optimal carbon tax: if we can force emitters to pay the cost of future damages now, we can tame Goliath. [i.e. climate change]

Geoff Mann

Gemäss den KritikerInnen hat Nordhaus nicht nur sehr optimistische Annahmen über die Wirtschafts- und Technologieentwicklung gemacht, sondern zudem die Risiken, die von der Klimaerwärmung ausgehen, verharmlost. 1992 schrieb er:

The overall economic growth projected over the coming years swamps the projected impacts of climate change or of the policies to offset climate change. In these scenarios, future generations are likely to be worse off as a result of climate change, but they are still likely to be much better off than current generations.

W. Nordhaus (zitiert bei Spencer Glendon)

Nach Nordhaus’ Berechnungen waren die wirtschaftliche Entwicklung mit und ohne Klimawandel in den nächsten 100+ Jahren nahezu ununterscheidbar – graphisch so wenig wie ein dünner Bleistiftstrich, wie er – seinen Kollegen Schelling zitierend – scherzte.

Das war vier Jahre nach Hansens Aussage vor dem US-Kongress und zwei Jahre nach dem ersten Bericht des IPCC.

Das Urteil des MIT-Wirtschaftswissenschaftlers Martin Pindyck fällt deutlich aus:

These models have crucial flaws that make them close to useless as tools for policy analysis: certain inputs (e.g. the discount rate) are arbitrary, but have huge effects on the SCC estimates the models produce; the models’ descriptions of the impact of climate change are completely ad hoc, with no theoretical or empirical foundation; and the models can tell us nothing about the most important driver of the SCC, the possibility of a catastrophic climate outcome. IAM-based analyses of climate policy create a perception of knowledge and precision, but that perception is illusory and misleading.

Robert Pindyck (zitiert von Kate McKenzie)

Damit dieses Blog nicht zu lang und zu technisch wird, verweise ich hier auf die Kritiken an der discount rate, damage function, an Annahmen zum Wachstum, am mangelnden Verständnis für komplexe Systeme.

Es handelt sich bei Nordhaus Modellen nicht um “böse” oder eigennützige, sondern schlichtweg um schlechte Wissenschaft. Nach allem, was wir wissen, stand Nordhaus nicht in den Diensten der Fossilenergieindustrie, auch wenn er dort später ein gern gesehener Gast und Berater war. Seine Modelle reflektieren vermutlich die Lebenswelt und die Werte eines upper-middle class US-Amerikaners, der nach dem zweiten Weltkrieg mit starkem Wirtschaftswachstum und “disruptiven”, technologischen Innovationssprüngen aufgewachsen war.

Das Tragische ist, dass diese Modelle und ihre Implikationen sehr wirkmächtig waren und sind. IAMs und später DICE wurden von Nordhaus’ Kollegen breit rezipiert und weiterentwickelt. Sie und ihre StudentInnen wurden dann zu BeraterInnen von Regierungen und Behörden und haben so die Klimapolitik der letzten Jahrzehnte mitgeprägt.

In dieses Bild passt auch der Wirtschaftsnobelpreis, der Nordhaus im Jahr 2018 verliehen wurde. Nicht gewürdigt wurde Martin Weitzman (gest. 2019), Professor für Wirtschaft an der Harvard Universität, obwohl ihn viele als Mit-Preisträger erwartet hatten, auch Nordhaus selbst. Weitzman – “a giant in the field of environmental economics” – hatte im Gegensatz zu Nordhaus die Unsicherheit und potentiell katastrophalen Risiken der Klimaerwärmung ins Zentrum seiner Überlegungen gestellt. Wenn das “fat tail” der Klimaerwärmung zwar sehr unwahrscheinlich, aber potentiell katastrophal ist, müsse Klimapolitik als Versicherung durch präventive Massnahmen verstanden werden.

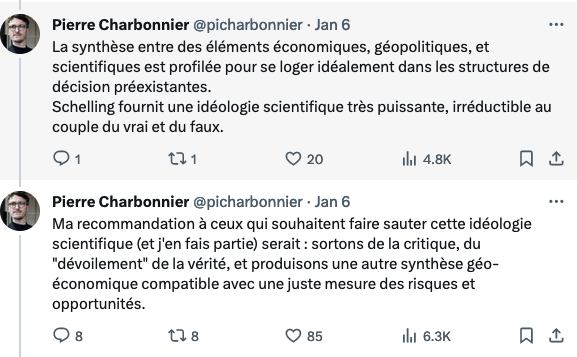

Pierre Charbonnier fasst in diesem ex-Twitter-Thread zusammen, warum Nordhaus’ und Schellings Programm politisch so erfolgreich war und noch immer ist:

Um diese Ideologie zu überwinden, so Charbonnier weiter, bedarf es nicht der Enthüllung (devoilement) der “Wahrheit” oder der vermeintlichen Geldgeber, sondern einer anderen geo-ökonomischen Synthese, einer besseren Wissenschaft, die die Risiken ernst nimmt.