Ein anderer Name für die “Zerstörung unserer Lebensgrundlagen”? Oder eine akademische Diskussion über eine neue geologische Epoche? Bezeichnet es die Destabilisierung des Erdsystems? Oder vielmehr unseres Denksystems?

- Wie der Begriff in die Welt kam

Der Begriff geht auf eine Intervention des Atmosphärenchemikers Paul Crutzen während einer Konferenz im Jahr 2000 zurück. Die WissenschaftlerInnen des International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) schilderten nacheinander die tiefgreifenden und globalen Eingriffe des Menschen in die terrestrischen und aquatischen Ökosysteme, in die Atmos-, Lithos- und andere Sphären. Dabei bezogen sie sich auf die aktuelle geologische Epoche, das Holozän. Bis schliesslich Crutzen unterbrach und widersprach: “Stop using the word Holocene. We’re not in the Holocene anymore. We’re in the … the … the Anthropocene.”

Im Unterschied zu früheren, ähnlichen Wortschöpfungen wie “anthrocene” (Revkin 1992) oder “Anthropozoikum” (Markl 1995) verschwand Crutzens Anthropozän nicht bald wieder aus der Diskussion, sondern erfuhr eine grosse Resonanz bei seinen IGBP-Kollegen. In einem Artikel zwei Jahre später führte Crutzen aus, worin dieser Epochenwechsel bestand. Nicht mehr geologische und biologische Prozesse bestimmten die Beschaffenheit der Erdoberfläche und die Zusammensetzung der Atmosphäre, sondern der Mensch war zum wichtigsten geologischen Faktor geworden. Wir erlebten die “Geology of Mankind”, so der Titel.

Neben den Treibern der Klimaerwärmung – starke Zunahme der Treibhausgase, Abholzung des Regenwaldes – und dem Artensterben nennt Crutzen die massiven Eingriffe in die natürlichen Kreisläufe und Ökosysteme:

“About 30–50% of the planet’s land surface is exploited by humans. … Dam building and river diversion have become commonplace. More than half of all accessible fresh water is used by mankind. Fisheries remove more than 25% of the primary production in upwelling ocean regions and 35% in the temperate continental shelf. Energy use has grown 16-fold during the twentieth century, causing 160 million tonnes of atmospheric sulphur dioxide emissions per year, more than twice the sum of its natural emissions. More nitrogen fertilizer is applied in agriculture than is fixed naturally in all terrestrial ecosystems; nitric oxide production by the burning of fossil fuel and biomass also overrides natural emissions.”

Crutzen, Nature 2002

Den Beginn dieser Epochenwechsels datierte er auf das späte 18. Jahrhundert mit der Entwicklung der Dampfmaschine und dem Beginn der industriellen Revolution. Und auch wenn “mankind” mehrfach als Subjekt dieser Eingriffe genannt wird, meint Crutzen ausdrücklich nur etwa 25% der Weltbevölkerung.

Nicht nur bei seinen Kollegen aus den Erdsystemwissenschaften hatte sich der Eindruck verfestigt, dass “das Anthropozän nicht einfach eine Krise [ist], die irgendwann wieder vorbeigeht, sondern ein Bruch; ein Bruch mit den ungewöhnlich stabilen Verhältnissen des Holozäns,” wie die Literaturwissenschaftler:innen Horn und Bergthaller in ihrer lesenswerten Einführung schreiben.

“Dabei ist das Wissen um viele Symptome dieser erdgeschichtlichen Schwellensituation nicht neu,” so Horn und Bergthaller weiter. “Seit den 1960er Jahren häufen sich die Warnungen, dass ‘es nicht mehr so weitergehen’ kann.” Aus regionalen Umweltproblemen sind globale, bzw. planetarische ökologische Krisen geworden, die quantitative Zunahme hat zu einem qualitativ neuen Zustand geführt, einem “no-analogue state”, wie es in der Amsterdam Erklärung von 2001 heisst. Auch der Erdsystemwissenschaftler Erle Ellis schreibt, dass das Anthropozän keine neue Wissensquelle erschliesst, sondern synthetisiert: “The evidence that humans are causing potentially catastrophic changes to the Earth’s functioning as a system is rich, multifaceted, detailed and robust – the product of decades of research.” (S. 130)

Der Begriff des Anthropozäns verdankt seinen Erfolg der Doppelfunktion, dass er zugleich Gegenwartsdiagnose als auch Synthese von bestehendem Wissen ist. Aber im Unterschied zur unmittelbar erfahrbaren Verschmutzung von Gewässern und Luft, von sterbenden Wäldern und kippenden Seen ist uns das Anthropozän nicht direkt zugänglich.

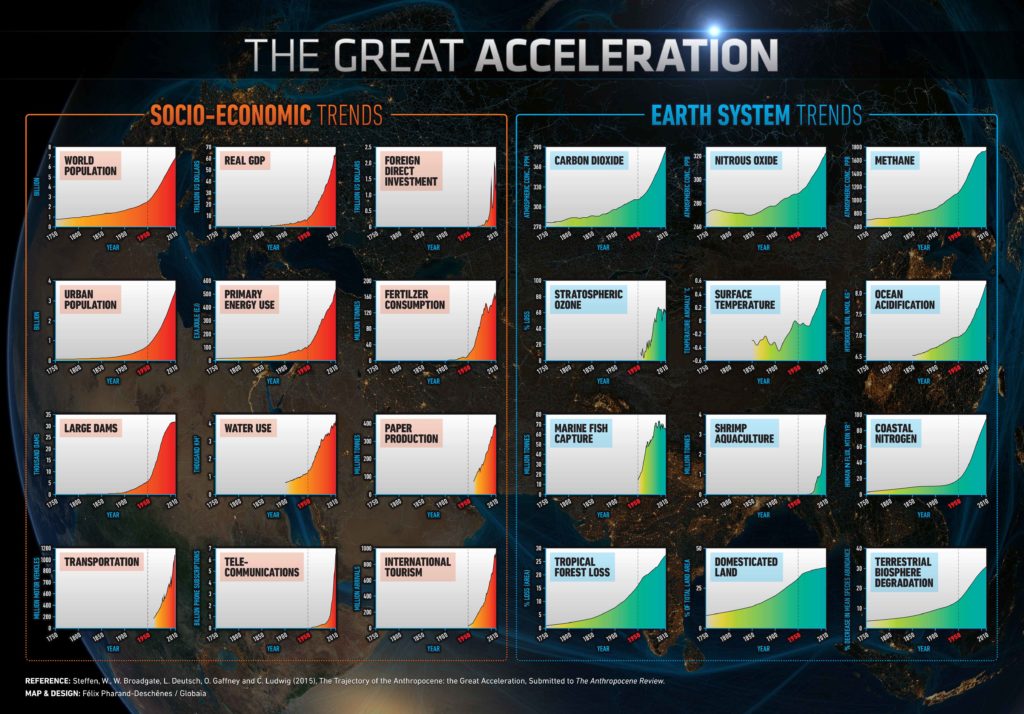

Zwei mittlerweile ikonische graphische Darstellungen sollen das Anthropozän-Wissen veranschaulichen. In der ersten werden je 12 Kurvendiagramme von sozio-ökonomischen Trends solchen von Weltsystem-Trends gegenüber gestellt.

Die Kurven steigen ab ca. 1950 markant an und zeigen so die “Grosse Beschleunigung” an. Indem die Autoren die X-Achse (Zeit) konstant halten und die Einheiten und Skalen der Y-Achse variieren, erscheint die Korrelation zwischen sozialen und natürlichen Mustern der globalen Veränderungen offensichtlich.

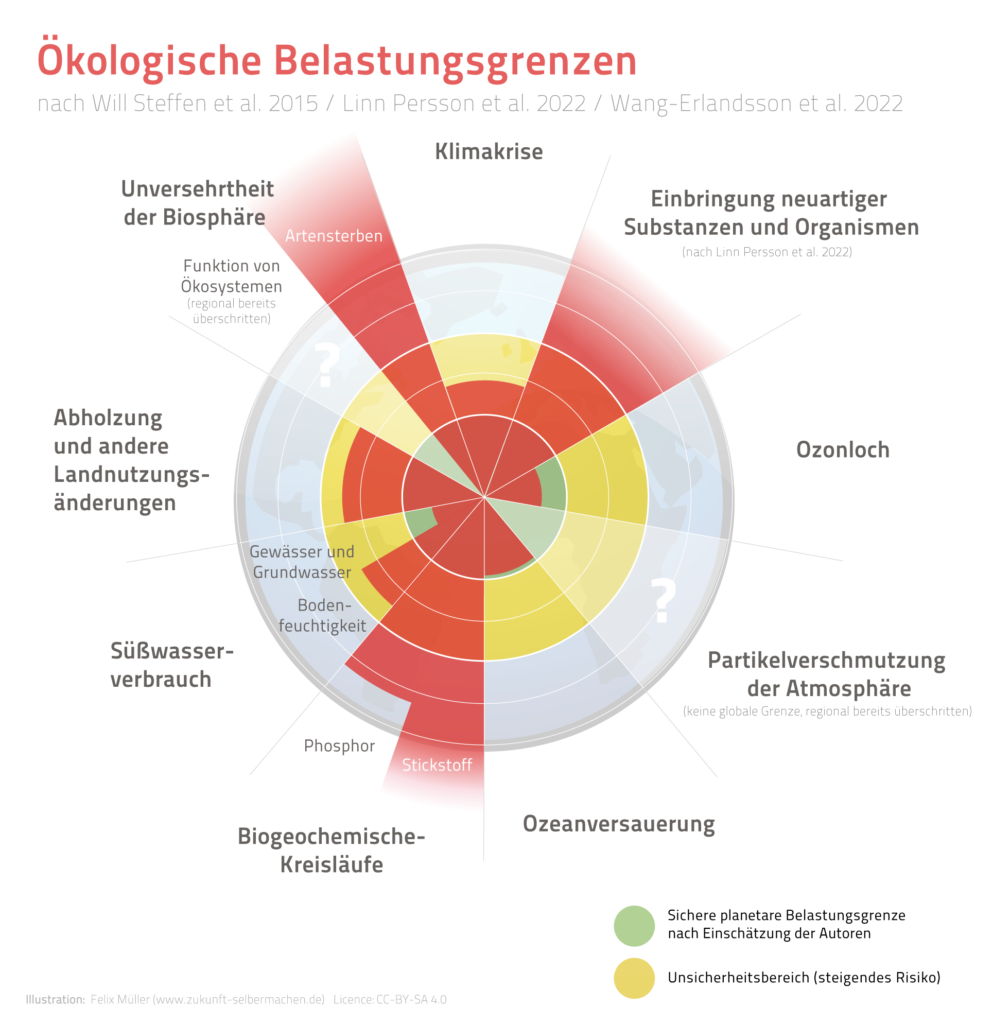

Unter Federführung von Johan Rockström vom Stockholm Resilience Centre wurde das Konzept der “Planetaren Grenzen” entwickelt. Es zeigt an, bis zu welchem Grad überlebenswichtige Resourcen und Systeme den sicheren “grünen Bereich” verlassen haben und akut gefährdet sind.

Über den engen Kreis der Erdsystem-Community hinaus wurde das Konzept des Anthropozäns ab ca. 2010 in den Sozial- und Geisteswissenschaften rezipiert. Und dank eines Artikels im Economist im Mai 2011 griffen andere Massenmedien und die weitere Öffentlichkeit den Begriff schliesslich auf (s. Ngram unten):

“Das war das Signal an alle Insider und solche, die es gerne sein wollten. Das Anthropozän musste man kennen.”

Uekötter 2021

Humans have changed the way the way the world works. Now they have to change the way they think about it, too.”

Economist, 26.05.2011